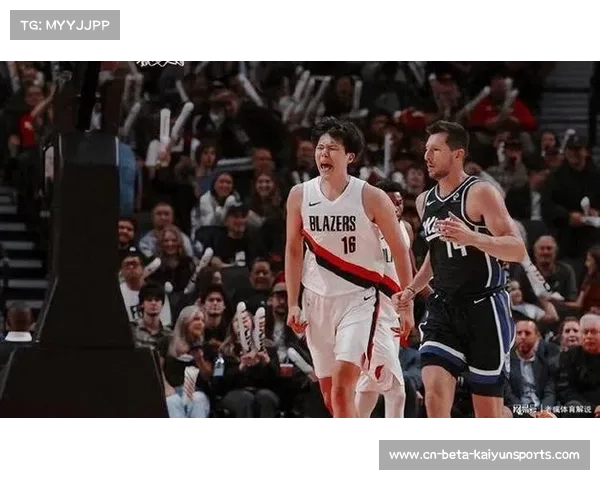

文章摘要:美媒盛赞杨瀚森携手夏普组合,并将其比作“开拓者版的申京—阿门”核心阵容,这一评价既映射出两位球员在攻防两端的互补价值,也折射出开拓者重建期的未来愿景。文章开篇简要回顾这一美媒类比的来源与意义,接着从“球风互补与角色定位”、“进攻体系的可能性契合”、“防守端协同与体系影响”“球员成长潜力与团队氛围”四个方面详细阐述这个比喻的深刻含义与现实可行性。对这四个维度逐层解剖,还原为何杨瀚森与夏普被视为开拓者的“申京—阿门”版本。最后,文章将结合前文论点对这对组合的未来前景、局限性和挑战进行总结反思,以期给读者一个较为全面的视角:这种类比并非夸张,而是建立在球员特质、战术契合和未来潜能基础上的一种前瞻性预判。

一、球风互补与角色定位

在美媒所做的比较中,核心是强调杨瀚森与夏普在球风上的高度互补性。夏普作为一名具备良好运动能力、无球跑动和突破能力的后卫类型,更偏向外线和中距离进攻,而杨瀚森则在内线拥有良好的组织能力和空间拉伸能力。两人在场上互为“内外”搭档,正如申京与阿门在火箭那样,各司其职却能产生化学反应。

更具体而言,夏普若能像阿门那样承担无球移动、切入、掩护后接球等职责,他就能不断撕开防线、制造空挡;而杨瀚森则可利用他的中锋身材做掩护、接球组织,甚至在掩护后回撤形成投射威胁。这种“后卫—中锋”配合结构,在现代篮球体系中尤为受重视。

正因如此,媒体将他们比作“开拓者自己的申京—阿门”并非凭空杜撰,而是基于两人的打球方式、定位差异与配合潜质所做的映射。这种类比让球迷更易于理解他们之间可能建立的“进攻联动”和“配合默契”。

二、进攻体系的可能性契合

在进攻端,球队若要发挥杨瀚森—夏普组合的潜力,需要一个支撑他们的进攻体系。美媒暗示,开拓者可围绕这对组合设置多样的战术,以释放他们的协同价值。在这样的体系下,夏普的无球跑动、快攻插入、空切切入能够和杨瀚森的中距离、挡拆与传导形成有机联动。

例如在挡拆战术中,杨瀚森可担任掩护的角色,夏普迂回跑位、接球切分使防守错位;或者在高位策应体系里,杨瀚森高位策应、分球给夏普后撤投射或切入。这样的体系配置,正如火箭有时候用申京策应、阿门插入或掩护后的接球。

此外,若开拓者能为两人配置一个第三点(例如侧翼投手或得分型前锋),就可形成“三角进攻”结构,使夏普与杨瀚森之间的吸引防守注意力也为外线同伴创造空间。这种结构能在进攻端带来更多可能性。

开云官网三、防守端协同与体系影响

虽然“申京—阿门”组合更多被外界聚焦在进攻端,但真正能成为有效的核心组合,还需在防守端建立默契与协同。杨瀚森作为中锋,具有身高臂展与保护篮筐潜力;夏普则可在外围承担防守任务,干扰对手切入或回撤防守。

在防守切换、换防体系中,夏普若能具备足够快速性与敏捷性,可以在外线扮演防守第一线的角色,而杨瀚森则是第二线的护筐屏障。两人配合良好时,能够在外线施压与内线封堵之间形成互补。

在某些情况下,夏普的防守干扰能使对手不得不延缓节奏,而杨瀚森的内线威慑力又能减少对手的内线进攻欲望。这样的配合正是一个稳定防守体系所需的基础要素。

四、成长潜力与团队氛围驱动

除了球风和战术契合,美媒之所以对这对组合寄予厚望,还因为两位球员的成长潜力与开拓者当前的团队氛围为他们提供了良好土壤。杨瀚森身为新秀,就展现了不错的组织、传球和空间能力;夏普若作为年轻后卫,同样具备成长驱动力。

开拓者目前正处于重建期,球队愿意给予年轻球员更多机会、时间与资源,这正是杨瀚森与夏普成长所需要的环境。在这种环境下,他们比在成熟球队更容易获得稳定出场和战术参与。

这种“新人组合”若能在赛季中逐渐磨合、互相理解,便可能跳过磨合期,迅速进入稳定输出阶段。美媒所说的“开拓者自己的申京—阿门”更是一种对未来组合成熟度的期待投射。

总结:

通过上述四个方面分析,我们可以看到,杨瀚森与夏普组合被美媒比作“开拓者版申京—阿门”并非空穴来风。球风互补、角色定位清晰、进攻与防守体系契合、成长环境支持,这些都是这一类比的基础。若他们在未来赛季能够兑现潜力,这一组合确有机会成为开拓者重建核心。

当然,现实中依然存在挑战:稳定性尚未验证、执行力和球场磨合需要时间、对抗性与强队对位时的适应能力待提升。但即便如此,这个比喻为我们提供了一个清晰的观察角度:既看到他们的潜力,也提醒我们要关注成长过程中的变量与风险。